死にかけると若返る!? クラゲの生態と不老不死の秘密!

ふわふわと水槽を漂い、観る者を癒してくれるクラゲたち。水族館で展示されているだけでなく、和食や中華料理の食材であったり、お盆の時期になると海水浴場にたくさん現れてニュースになったりと、私たちの日常生活…

2020.11.27

投稿日:2020.11.27 更新日:2022.03.11

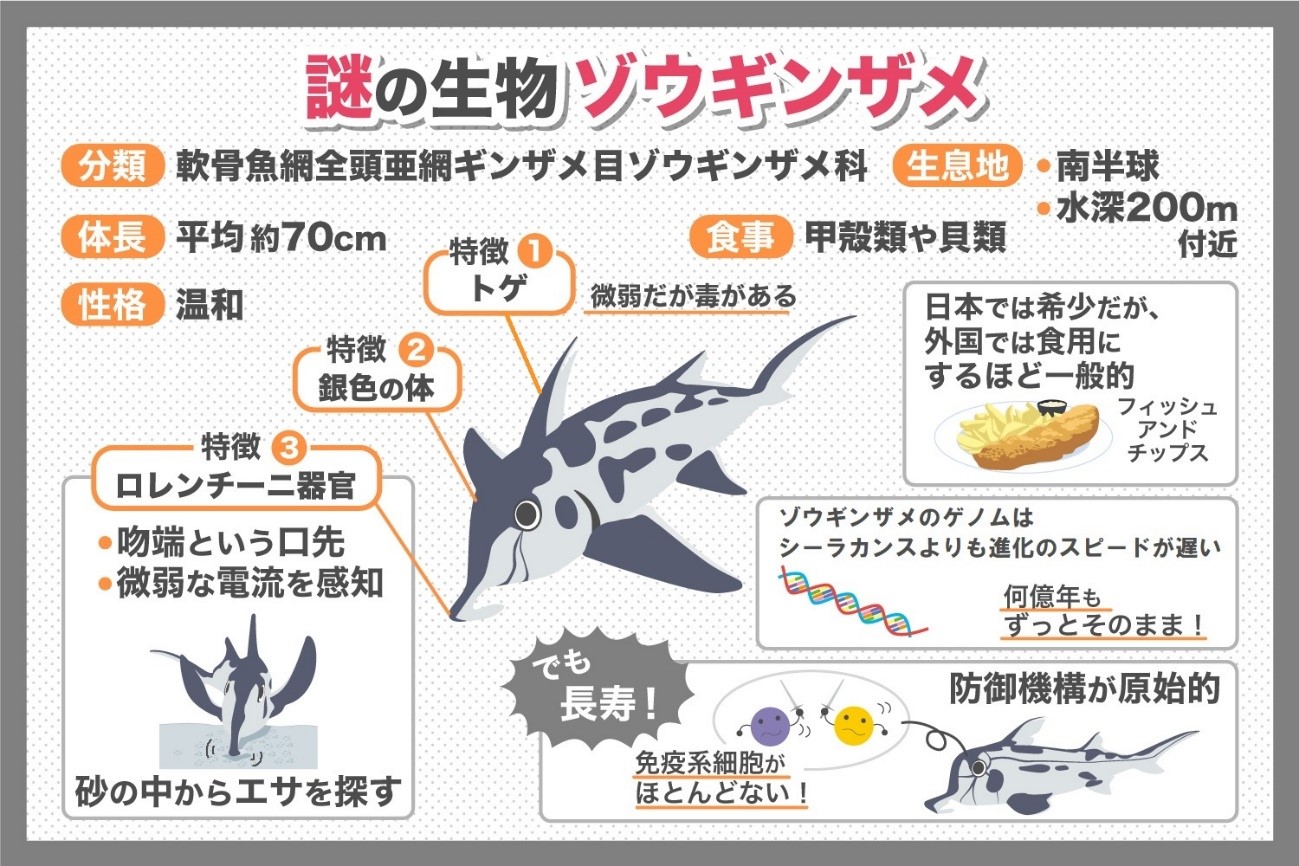

突然ですが、みなさんは「ゾウギンザメ」といういきものをご存じですか?

海外ではシンガポールやオーストラリアなどの水族館で飼育実績がありますが、日本ではこれまで卵の展示を行った例はあるものの、成体を目にする機会はありませんでした。

ところが2019年3月15日より、東京都豊島区にあるサンシャイン水族館が日本で初めてゾウギンザメの飼育展示がスタートしたのです!

名前からはゾウなのか?サメなのか?いまいちピンと来ない謎の海洋生物ゾウギンザメについて、興味が湧いたので生態や性格などを調べてみました。

目次

ゾウギンザメとは、銀色の体とゾウのような鼻をもつ不思議な体つきをした海洋生物です。

ギンザメ目ゾウギンザメ科のいきもので、サメやエイのような柔らかい骨の魚の仲間「軟骨魚網」の一種ですが、ジンベイザメやホホジロザメのような「板鰓(ばんさい)亜綱」とは別の「全頭(ぜんとう)亜綱ギンザメ目」に属します。

ギンザメ目はさらにギンザメ科とテングギンザメ科、ゾウギンザメ科の3科に分かれますが、ゾウギンザメ科は南半球に3種しか分布していないため、日本付近で自然に見られることはまずありません。

そのため、日本では「ゾウギンザメ」そのものの知名度が低く、サンシャイン水族館で初めて展示された時には大きな話題を集めました。

ゾウギンザメの体長は一般的なサメのイメージ(ホオジロザメやジンベエザメ)よりもかなり小さく、平均は約70cm、大きなものでも120cm程度しかありません。

普段は水深200m付近に生息していて、海底の砂の中にいる甲殻類や貝類を探して食べていますが、産卵の時期だけ浅いところに上がってきます。

日本では水族館でしか見られない稀少な海洋生物ですが、オーストラリアやニュージーランドなどではではごく一般的ないきもので、フィッシュアンドチップスに加工して食べられるほどポピュラーな存在なのだそうです。

日本ではサメというと、「人食いザメ」として名高いホホジロザメを思い浮かべるせいか、「怖い」「獰猛」というイメージがあります。

ところが、ゾウギンザメの性格は温和で、他のいきものに対して自ら攻撃をすることはほぼありません。背中には微弱な毒を含むトゲがありますが、たとえ刺されても大事に至るほどではないといわれています。

基本的に深いところにこれまでゾウギンザメのトゲに刺されて負傷したという報告例もありません。

ちなみに、サメと名前に入っていますがサメの仲間ではありません。

ゾウギンザメの名前の由来ともいわれる長くて特徴的な鼻。

学名であるCallorhinchus miliiは、ギリシャ語で美しいという意味をもつ「kalos」と、「鼻」を意味するrhynghosを合わせたもので、ゾウギンザメのチャームポイントともいうべき器官です。

ところが、鼻に見えるこの器官は、実際には吻端(ふんたん)という口先にあたるもので、正式には「ロレンチーニ器官」と呼ばれています。

ロレンチーニ器官には、微弱な電流や磁場を感じ取る機能が備わっていて、鼻先(口先)を海底に突っ込むことで、エサとなるいきものが発する微弱な電流をキャッチしています。

このロレンチーニ器官は、ゾウギンザメの仲間であるギンザメや、他にもエイやサメどにもついていますが、他のいきもののロレンチーニ器官は小さな穴のようになっているので、ゾウギンザメほど目立ちません。

もちろん機能は同じですが、ゾウギンザメは海底の砂の中にいるエサを探すので、ゾウの鼻のように伸びた吻端(ふんたん)の方が都合が良いというわけです。

生きとし生けるものは、ほとんどが時代の流れとともに進化していきます。

ゾウギンザメも例外ではありませんが、アメリカワシントン大学医学部などの研究チームが英科学誌Natureに発表した論文によると、ゾウギンザメのゲノム(全遺伝子情報)は、「他の脊椎動物よりも著しく遅い速度で進化している」ことが判明しています。[注1]

ここでいう「他の脊椎動物」のなかには、数億年にわたってDNAがほとんど変化せず、「生きた化石」といわれるシーラカンスも含まれているとのこと。つまり、ゾウギンザメは何億年も昔から、ずっと今の姿を保ったままだった可能性があるのです。

ワシントン大学医学部のウォーレン准教授は、ヒトを含む硬骨脊椎動物の進化と多様性を理解する重要な要素になると述べたそうで、今後のゾウギンザメの研究がヒトや動物の謎を解き明かすカギになる日が来るのかもしれません。

また、ゾウギンザメは防御機構がとても原始的で、免疫系の細胞がほとんど存在しないそうです。免疫系がなければ感染症などですぐに死滅してしまいそうですが、実際は意外と長寿と、まさに謎だらけの生態です。

ゾウギンザメの生態や進化の過程を紐解けば、今後の医学や医療の進歩につながるのでは?と期待されています。

関連する記事

死にかけると若返る!? クラゲの生態と不老不死の秘密!

ふわふわと水槽を漂い、観る者を癒してくれるクラゲたち。水族館で展示されているだけでなく、和食や中華料理の食材であったり、お盆の時期になると海水浴場にたくさん現れてニュースになったりと、私たちの日常生活…

サメってどんな生き物?「世界サメの日」にちなんでサメについての理解を深めよう!

皆さんは「サメ」と聞くと、どんな印象を持ちますか? サメの種類にもよりますが、映画などの影響から「凶暴そう」というイメージを持っている方も少なくないでしょう。 「海のハンター」と呼ばれていることもあり…

いきものAZ コラム企画『いきものがたり』さかな芸人ハットリ

※こちらは過去に【いきものAZ】内で公開されたコラムです。 いきもののスペシャリストに、いきものについてのコラムを書いていただく本企画。 今回は・・・、 日本さかな検定1級…

深海は発光するいきものだらけ!? どうして深海生物は発光するの?

発光するいきものは世界中にたくさんいますが、そのうちの8割以上が海に生息しているんだそう。そもそも、発光する仕組みをもっているのは、発光バクテリアや魚類、昆虫などのみで、哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類に…