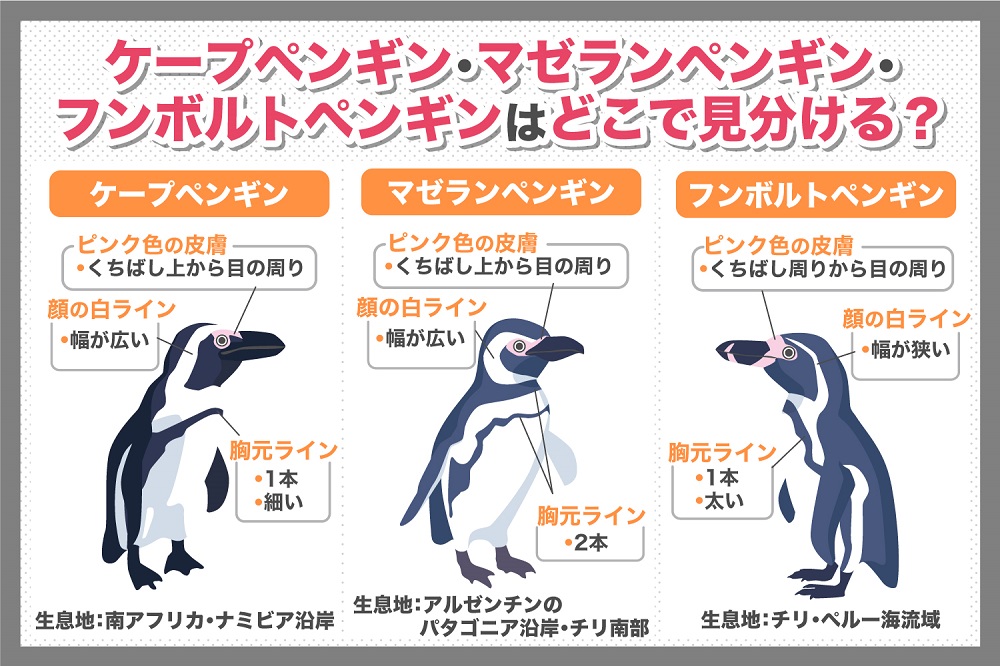

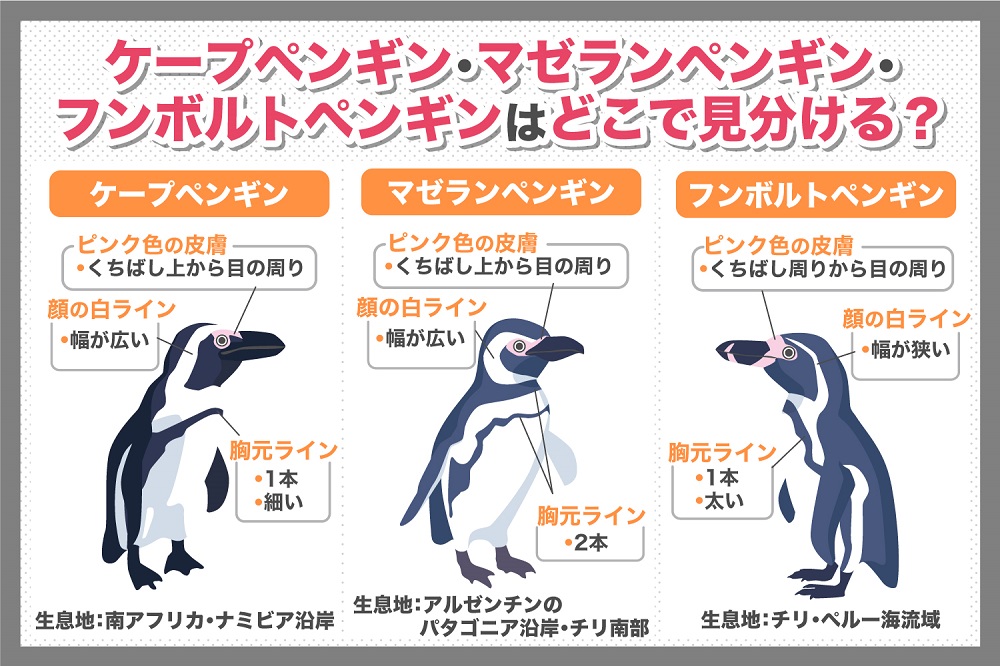

ペンギンの見分け方!ケープペンギン・マゼランペンギン・フンボルトペンギンは何が違う?

皆さんは「ペンギン」と聞くと、どんなペンギンを思い浮かべますか? 目の上に立派な眉毛のような羽毛が生えているイワトビペンギンでしょうか? それともからだの大きなコウテイペンギン? ペンギンにはさまざま…

2021.08.02

投稿日:2021.08.02 更新日:2022.10.12

海の中や磯にはさまざまな生き物が生息していますが、なかにはとても危険な生き物もいます。

そこで今回は、海や磯に潜む危険な生き物の生態と、どんな危険性を持っているのかについて徹底解説します。

今回紹介する生き物は日本の海にも生息している生き物なので、海や磯に行く機会があるなら知っておいて損はありません。

目次

アカクラゲは、鉢虫綱のヤナギクラゲ属に分類されるクラゲで、球体を半分にして少し潰したような傘を持っています。

傘には約16本の褐色の縞模様が入っていて、触手は2メートル以上です。

日本の近海では北海道より南の広範囲に生息していて、実際に場所にもよりますが14度程度の水温を好むアカクラゲは春から秋にかけてよく見られます。海でアカクラゲをみたことがある人も多いのではないでしょうか。

アカクラゲは触手に毒を持っています。触手には「刺胞(しほう)」と呼ばれる毒針と毒液が入ったカプセルがあり、刺されると激しい痛みやミミズ腫れ、水ぶくれといった症状を引き起こしてしまいます。

また人によっては呼吸困難を引き起こすこともあり、最悪の場合は死に至ります。

海の中で生きているアカクラゲに出会ったときは注意して離れなければいけません。

ほかにも、釣りをしているときに釣り針や仕掛けにアカクラゲの触手が絡みつくことがあり、知らずに素手でこれを取り除いてしまうととても危険です。

夏の海水浴はもちろんですが、この時期に釣りをする人も充分気をつけましょう。

アカエイはトビエイ目アカエイ科に属するエイで、日本全域を含めた東アジアの沿岸域など広範囲に生息しているエイです。

エイにはさまざまな種類がいますが、その中でもアカエイは良質な白身でクセがなく食べると最も美味しいエイと言われています。

市場に流通しているので、日本でも煮付けや揚げ物にして食べますが、フランス料理にも使われることが多い世界的にポピュラーな魚です。

しかしこのアカエイは硬くて長い尻尾に強力な毒針を持っています。

釣り上げられたアカエイは威嚇のために尻尾を振り回すのですが、その際に刺されてしまうことがあります。

この毒はタンパク質を含んだ毒で、人間の体に入ると細胞を破壊するため激しく痛みます。

痛みを感じるだけでも辛いですが、最悪の場合刺された部分を切断しないといけなかったり、死に至ったりすることもあったりと非常に危険な毒です。

また毒針には細かな返しが多数ついているため、刺された箇所には傷ができ、こちらもかなり痛みます。

アカエイに刺された場合、自分で対処するのは難しいのですぐに救急車を呼びましょう。

アカエイを釣ってご自身で処理される方もいるかもしれませんが、死んでいるアカエイでも毒針に刺されると非常に危険なので充分注意が必要です。

自宅で捌くときは、尻尾の部分を先に処理して毒針が刺さらないようにしてください。

ヒョウモンダコはマダコ亜目マダコ科ヒョウモンダコ属に分類されるタコで、見た目の美しさに反して猛毒を持っているため、殺人ダコと呼ばれることもあります。

日本近海では小笠原諸島や南西諸島などに生息していますが、近年は温暖化の影響により九州北部などでも目撃情報が増えているようです。

多くの人が想像するタコよりも小さく、体長は10センチ程度で、刺激を受けると青い豹紋が出るのですが、普段は普通のタコと同じ色をしています。

ヒョウモンダコの唾液にはフグ毒としても知られる「テトロドトキシン」という神経毒があり、これが非常に危険です。

ヒョウモンダコに噛まれてしまうと、噛まれて20分〜数時間でアナフィラキシーショックを起こします。

症状は麻痺による呼吸困難や血圧の降下、嘔吐などがあり、最悪の場合は死に至ります。

テトロドトキシンを解毒する方法はまだ見つかっておらず、自然に排出されるまで待たなければいけません。

もしヒョウモンダコに噛まれてしまったら、すぐに救急車を呼びましょう。

カサゴ目フカカサゴ科に分類されるイズカサゴは、日本海を含む太平洋西部の少し暖かい海域に生息しています。

全長は約30センチ前後のものが一般的で、体重は500g~1kg程度と大きく、大きな目と小さな口が特徴です。

フサカサゴ科の魚は小さな魚が多いですが、イズカサゴは全長50㎝を超えることもあるため、釣りを楽しむ人に人気があります。

このイズカサゴには見た目が特徴的な背びれがありますが、この背びれに毒があります。

アナフィラキシーショックを起こすことは稀ですが、刺されるとズキズキと痛んだり下痢や腹痛などの症状が出たりすることがあるようです。

イズカサゴの毒はタンパク質からできていて不安定な毒と言われているため、刺された部分をすぐに絞って毒を出し、その箇所を熱いお湯にしばらくつけておくと解毒ができます。

海でのレジャーや磯釣りが趣味という方は多いでしょうが、安全に楽しむためには海や磯にどんな危険な生き物がいるか知っておくことが大切です。

知識があれば危険な生き物を避けて、楽しい時間を過ごすことができます。

海には毒性を持つ生き物が多いですので、見知らぬ生き物に出会ったときはむやみに触らないように気をつけましょう。

関連する記事

ペンギンの見分け方!ケープペンギン・マゼランペンギン・フンボルトペンギンは何が違う?

皆さんは「ペンギン」と聞くと、どんなペンギンを思い浮かべますか? 目の上に立派な眉毛のような羽毛が生えているイワトビペンギンでしょうか? それともからだの大きなコウテイペンギン? ペンギンにはさまざま…

スマホもOK! 水族館でのポートレート撮影テクを大公開!

サンシャイン水族館のポスターを見てふと思ったんです。「私もこんな風に生き物の写真をかわいく撮りたい! 水族館で映える写真を撮りたい!」と。 「そんなコンテンツを一緒に作れませんか?」と、『いきも〜る』…

意外と知らなかった!ネコの知られざる雑学についてご紹介!

犬と並び、ペットとしてとても人気の高いネコ。 「友人が飼っている」「近所でよく見かける」など、非常に身近な存在ですが、その生態についてくわしく知っている人は意外と多くありません。 そこで今回は、知って…

作家さんに聞いてみた!⑤ sunokko design編

いきものグッズ専門ネットショップ「いきもーる」には、たくさんの個人作家さんたちのグッズがラインナップされています。 素敵ないきものグッズを生み出す作家さんたちは、一体、いきものに対してどれだけの愛を持…